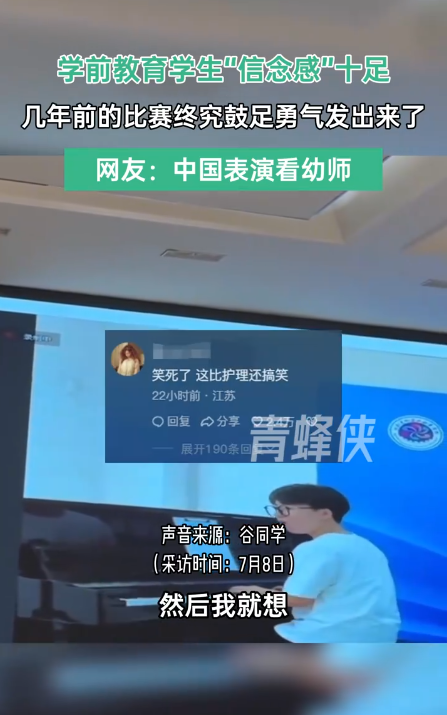

从教室到舞台的全能蜕变

当代幼师早已突破传统保育员形象,成为集表演、编导、舞美于一身的复合型人才。某省级幼师技能大赛现场,90后教师王雪婷同时展示了皮影戏操纵、即兴儿童剧创作和多媒体舞台设计三项绝活,这种"一人剧团"式的专业素养,正在重新定义学前教育者的职业边界。更惊人的是,杭州某幼儿园年度的《西游记》改编剧,从服装制作到特效设计全部由教师团队完成,其专业程度堪比小型话剧团。

表演力背后的教育密码

儿童心理学家指出,优秀幼师的表演本质上是"教育性戏剧"——当李老师用夸张的肢体语言演示"小熊刷牙",实则在完成从动作模仿到习惯养成的教学转化。北京师范大学调研显示,擅长表演的教师所带班级,幼儿语言表达能力超出平均水平40%。上海某示范园甚至开发出"表情管理课程",通过戏剧训练提升教师情绪传递的精确度。

文化传承的活态载体

在湖南的一家幼儿园,苗歌非遗传承人吴晓雯将民族舞蹈分解成适合3岁幼儿的游戏动作;而陕西的幼师张建国则把秦腔脸谱绘画变成培养色彩认知的教具。这种表演艺术的教学转化,正在构建起传统文化传承最接地气的通道。中国学前教育研究会最新统计表明,全国已有6800所幼儿园开展传统戏剧教学,其中87%的课程开发直接源自幼师的表演创新。

聚光灯外的专业困境

尽管幼师们练就了"十八般武艺",但待遇与认可度仍存在巨大落差。某民办园教师刘敏苦笑:"我们既要会演白雪公主,还得懂消防演练,但工资条永远像个群众演员。"更值得关注的是,幼师表演创作缺乏知识产权保护,大量原创教学剧目被商业机构无偿挪用。当我们在惊叹幼师们的表演才华时,或许更该思考如何为这些教育艺术家搭建真正的职业舞台。